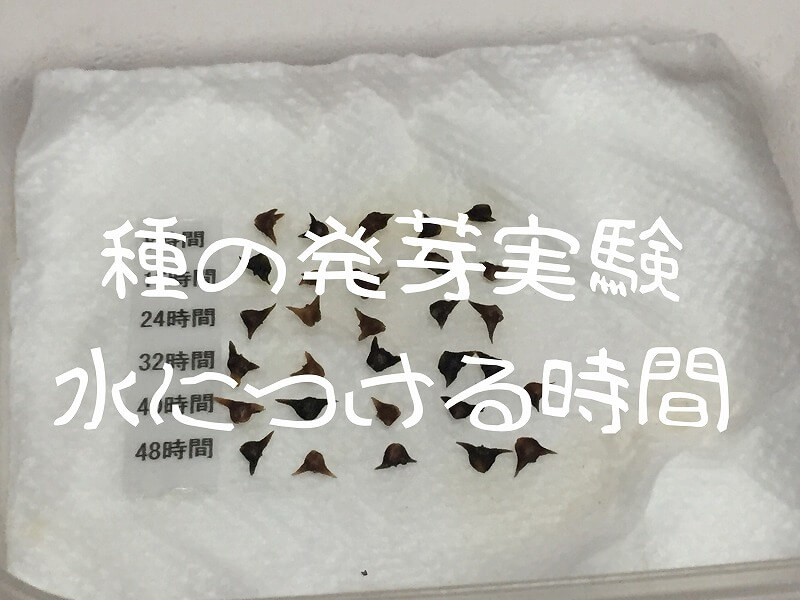

種 水につける どれくらい?

種を水に浸ける時間は?

種まき直前の処理 ◇水に浸ける場合種まき直前に6~24時間ほど水に浸けることで、乾いた種子に水を吸収させる方法があります。 注意が必要な点としては、水に浸けすぎるのはよくないということです。 種子も呼吸していますので、水に浸けすぎると発芽不良を起こします。

種まきの水やりの頻度は?

水やりが必要なのは種まきのときと植え付けのときです。 基本的に発芽までは毎日水やりします。 果菜類(トマトやナスなど)の苗は植えてから1週間くらいはたっぷり水をやって根の活着を促します。 ただしダイコンなどは水分が少なくても発芽するので、土が湿っていれば水やりは不要です。

種蒔き後の水やりは?

一般的に播種直後は水をたっぷりあげることが望ましく、種子と土がなじむようにすると良いでしょう。 その後は、土の表面が乾き始めたら水をやりましょう。 水をやり過ぎると種子が酸欠状態になり発芽しにくくなることがあります。 シャワーノズルのあるジョウロを用意して水をやりました。

種 水につける なぜ?

ホウレンソウやアサガオのように種皮のかたい硬実性の種子や、レタスなど休眠性の種子をスムーズに発芽させるために、かつて生産者の知恵として浸漬処理という裏技がありました。 これは種皮に含まれる休眠物質を除去するとともに、種子を流水に一晩浸し、あらかじめ水分を吸収させ発芽を促すというものでした。

キャッシュ

発芽するには何が必要?

種子が発芽するときには、「水」と「空気(酸 素)」と「温度(適温)」が必要になる。 これを発 芽の3要素(3条件)という。 この3つのうちど れが欠けても発芽しない。

種籾 何日水につける?

・水温 10℃~15℃くらいで3~4日間浸けます。 (ヒノヒカリは5~6日) ・種籾がアメ色になり、胚が白く透けて見える頃が、浸種終了の目安です。 ・浸種に必要な日数は、天候や気温、品種によって変わります。 浸種中は、籾の状態に十分注意し ましょう。

水やり たっぷり どのくらい?

結論からいうと、「たっぷり」とは、「鉢の底から水が流れ出るくらい」を指します。 こうすることで根のすみずみまで水を行き届かせられるようになります。 なお、鉢の底に受け皿をしている場合は、溜まった水はすぐに捨てるようにしましょう。

水やり どれくらい?

水やりの基本は「土が乾燥していたらたっぷりとやる」ということです。 土の表面を触ってみて乾いているようであれば、1回の水やりの量は多めにしてください。 目安としては鉢の底から水が流れ出てくるまで行うようにします。 こうすることで土の中の隙間は水分で満たされ、植物の根は必要な水分を十分に吸収することができます。

発芽後の水やりは?

芽が出たら、まき床はやや乾き気味にし、表土が白っぽく乾きかけてから水やりをします。 乾湿を交互に繰り返すイメージです。 いつも水浸しでは根腐れしやすく、芽も徒長します。 反対に小さなまき床では、土の量が少なく乾きやすいので、水切れにも注意が必要。

種 どのくらいで発芽する?

平均的な発芽までの日数は、野菜の種類や気温によって変わりますが、基本的にはどの野菜も3〜7日の間に発芽します。 稀に10〜14日経ってから発芽する場合もありますが、それ以上かかる場合はまき直した方が良いでしょう。

古い種は発芽しないのはなぜですか?

1) 種が古い種は古くなれば発芽率が低下します。 1,000年前の籾からでも発芽するので、ゼロになるという訳ではありませんが、一般的に毎年5~15%低下します。 2) 保存状態が悪かった特に自家採種した場合、植物によって適切に保存をしなければ発芽率が低くなります。 通常は、冷暗所で保管します。

種 何日で芽?

平均的な発芽までの日数は、野菜の種類や気温によって変わりますが、基本的にはどの野菜も3〜7日の間に発芽します。 稀に10〜14日経ってから発芽する場合もありますが、それ以上かかる場合はまき直した方が良いでしょう。

発芽しない種 なぜ?

光を好む種を深く植えてしまったり、暗い場所を好む種を極端に浅く植えたりすると芽が出にくくなります。 土の中に発芽に必要な栄養がない、肥料が多すぎる、酸性・アルカリ性の度合いが極端に合っていないなど、土の状態によって芽が出ないこともあります。

水稲の浸種時間は?

また、 14℃で 8日間以上浸種すると浸 種中に発芽する籾がみられた。 1999年のような高温登熟した種子を 浸種する場合も、浸種日数は水温 10℃で は6から8日、 14℃では 6日間程度で良 く、これは通常の年産と同様である。

植物の水不足のサインは?

観葉植物の水不足のサインは、土がカラカラに乾いていて葉がしおれている状態です。 さらに進むと枝や幹もしわしわになってきます。 葉がしおれてきたくらいであれば、水をやればすぐに復活しますが、幹までしわしわになってしまうと復活が難しくなります。

水やり 何日おき?

目安として、10月頃からは2日に1回程度です。 地植えの既に根が張っている庭木や多年草でも、雨が降らない日が続いた場合は、月に2回程度の水やりをするといいです。 冬は、植えたばかりの多年草や多年草でも一般的に週に1~2回の頻度の水やりで十分です。 週1~2回程度の頻度が冬にちょうど土が乾く目安になります。

種まき後 どこに置く?

タネを播いた後の置き場所は? タネ播きをしたポットやトレイは、屋外ではなく、室内のなるべく日当たりのいい窓辺に置きましょう。 日当たりのいい窓辺はポカポカ陽気。 15〜20℃程度の発芽適温を確保することができます。

種まきしたらどこに置く?

タネを播いた後の置き場所は? タネ播きをしたポットやトレイは、屋外ではなく、室内のなるべく日当たりのいい窓辺に置きましょう。 日当たりのいい窓辺はポカポカ陽気。 15〜20℃程度の発芽適温を確保することができます。

種が発芽しない理由は何ですか?

光を好む種を深く植えてしまったり、暗い場所を好む種を極端に浅く植えたりすると芽が出にくくなります。 土の中に発芽に必要な栄養がない、肥料が多すぎる、酸性・アルカリ性の度合いが極端に合っていないなど、土の状態によって芽が出ないこともあります。

種は何年もつ?

種子の寿命は野菜の種類,貯蔵条件によって異なりますが、長命(3~4年) なものと短命(1~2年)なものがあります。 種子の寿命に関係する環境要因として、温度、湿度があり、温度・湿度とも 低い条件で寿命は長くなります。 種子の寿命の短い野菜は,毎年,新しい種子を利用(購入)する必要があ ります。

植物 種 何年持つ?

タネにも寿命があります。 一般的には2~3年です。 ホウセンカやアサガオのように5年程度、ワスレナグサやトレニアは1年程度など、植物によって発芽能力の持続期間が大よそ決まっています。 ただし、寿命の長いタネでも保存状態が悪ければ、発芽率は悪くなります。

種子が発芽しない理由は何ですか?

光を好む種を深く植えてしまったり、暗い場所を好む種を極端に浅く植えたりすると芽が出にくくなります。 土の中に発芽に必要な栄養がない、肥料が多すぎる、酸性・アルカリ性の度合いが極端に合っていないなど、土の状態によって芽が出ないこともあります。

種子の発芽を促進するにはどうすればいいですか?

プライミングとは、種子に物理的または生理的変化を加えることで種子の発芽を促進させる処理です。 ニンジン、トマト、ナス、タマネギ、ホウレンソウなどの野菜種子の多くは、プライミング処理することにより発芽にかかる時間が短縮し、発芽の揃いも驚くほど改善します。

稲の発芽 何日?

種籾の場合、発芽に必要な積算温度は100℃、水温が15℃であれば7日間、水温が12℃なら8日間が目安となります。 水温が高いほど早く吸水し、デンプンの糖化も早くなり、催芽活動が早まります。

多肉植物は水やり不要ですか?

極端な話、サボテンやエアプランツみたいに水やり不要、だと思っている人も! これも大間違いで、サボテンもエアプランツも、そして多肉植物も、乾燥に耐える能力が優れているのは事実ですが、決して水が不要なのではありません。